鉄分の摂りすぎ・不足を防ぐには? 摂取量と補い方の基本ガイド

1. 1日に必要な鉄分量とは?

鉄分は年齢や性別、ライフステージによって必要量が異なる栄養素です。たとえば、女性は月経や妊娠によって鉄分の必要量が多くなる傾向があります。

以下は、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとにした目安の一例です(単位:mg/日)。

年齢 | 男性 | 女性 | |

推奨 | 推奨 | ||

月経 なし | 月経 あり | ||

0~5ヶ月 | 0.5 (目安量) | 0.5 (目安量) | - |

6~11ヶ月 | 4.5 | 4.5 | - |

1~2歳 | 4.0 | 4.0 | - |

3~5歳 | 5.0 | 5.0 | - |

6~7歳 | 6.0 | 6.0 | - |

8~9歳 | 7.5 | 8.0 | - |

10~11歳 | 9.5 | 9.0 | 12.5 |

12~14歳 | 9.0 | 8.0 | 12.5 |

15~17歳 | 9.0 | 6.5 | 11.0 |

18~29歳 | 7.0 | 6.0 | 10.0 |

30~49歳 | 7.5 | 6.0 | 10.5 |

50~64歳 | 7.0 | 6.0 | 10.5 |

妊婦初期(付加量) | - | 上記+2.5 | - |

妊婦中~後期(付加量) | - | 上記+8.5 | - |

授乳婦(付加量) | - | 上記+2.0 | - |

参考:厚生労働省 日本人の食事摂取基準 2025年版, (2)微量ミネラル ①鉄(Fe)

2. 鉄分を補うための工夫

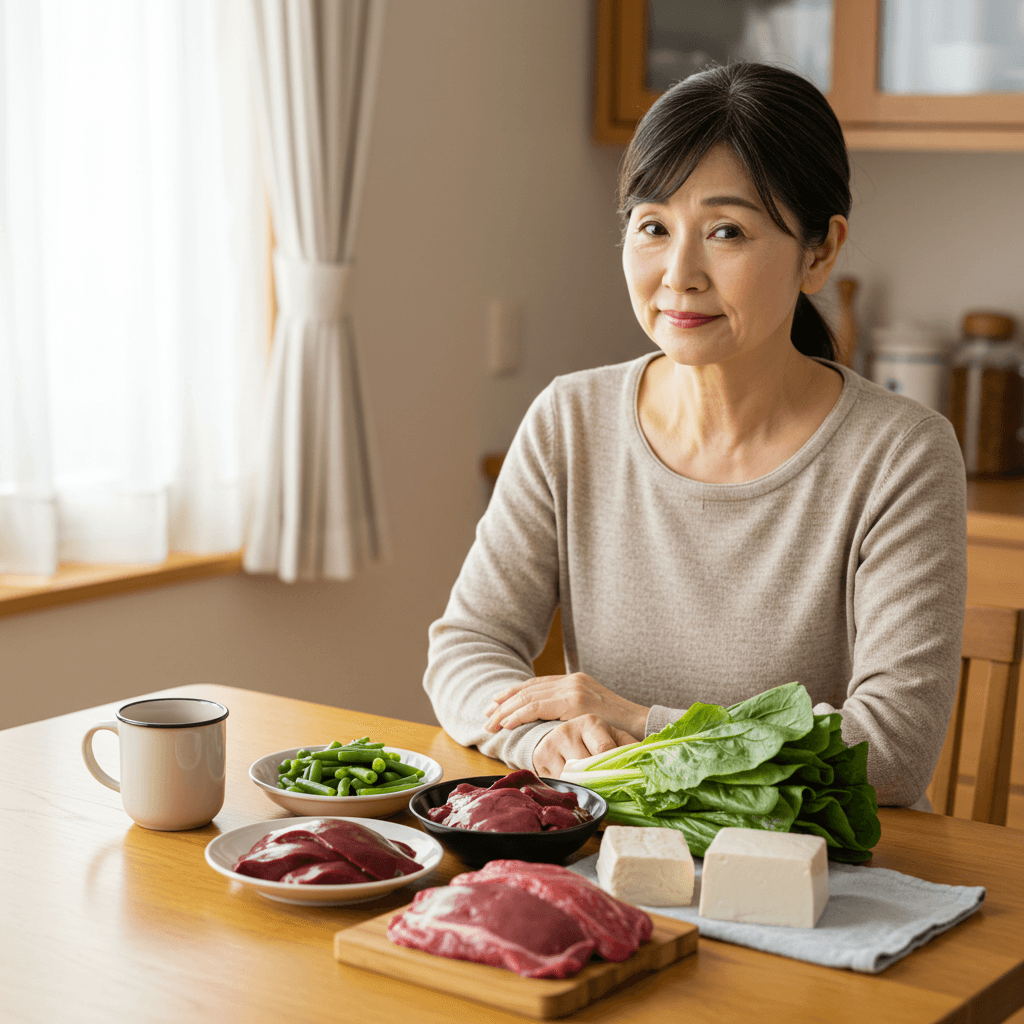

食事からの摂取

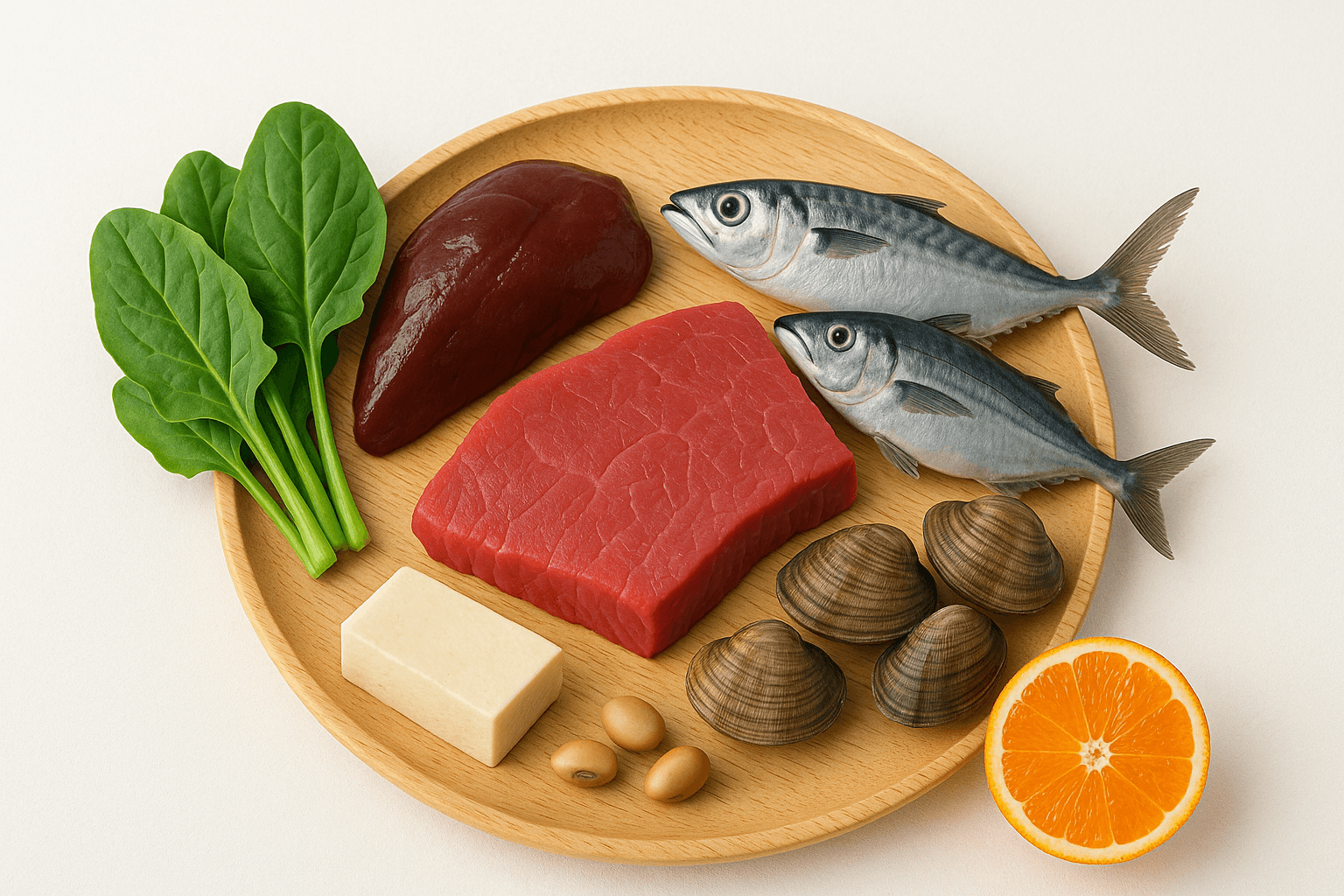

鉄分は、動物性食品(レバーや赤身の肉、魚介類など)に含まれる「ヘム鉄」、植物性食品(ほうれん草、豆類など)に含まれる「非ヘム鉄」といった形で存在しています。

ただし、鉄を多く含む食材でも、1日の必要量を毎日まかなうのはやや難しいと感じる方もいるかもしれません。たとえば、ほうれん草で必要量を摂ろうとすると、数百グラム以上必要になることもあります。

また、非ヘム鉄は吸収率が比較的低いため、ビタミンCを含む食品と一緒に摂るなどの工夫が効果的とされています。

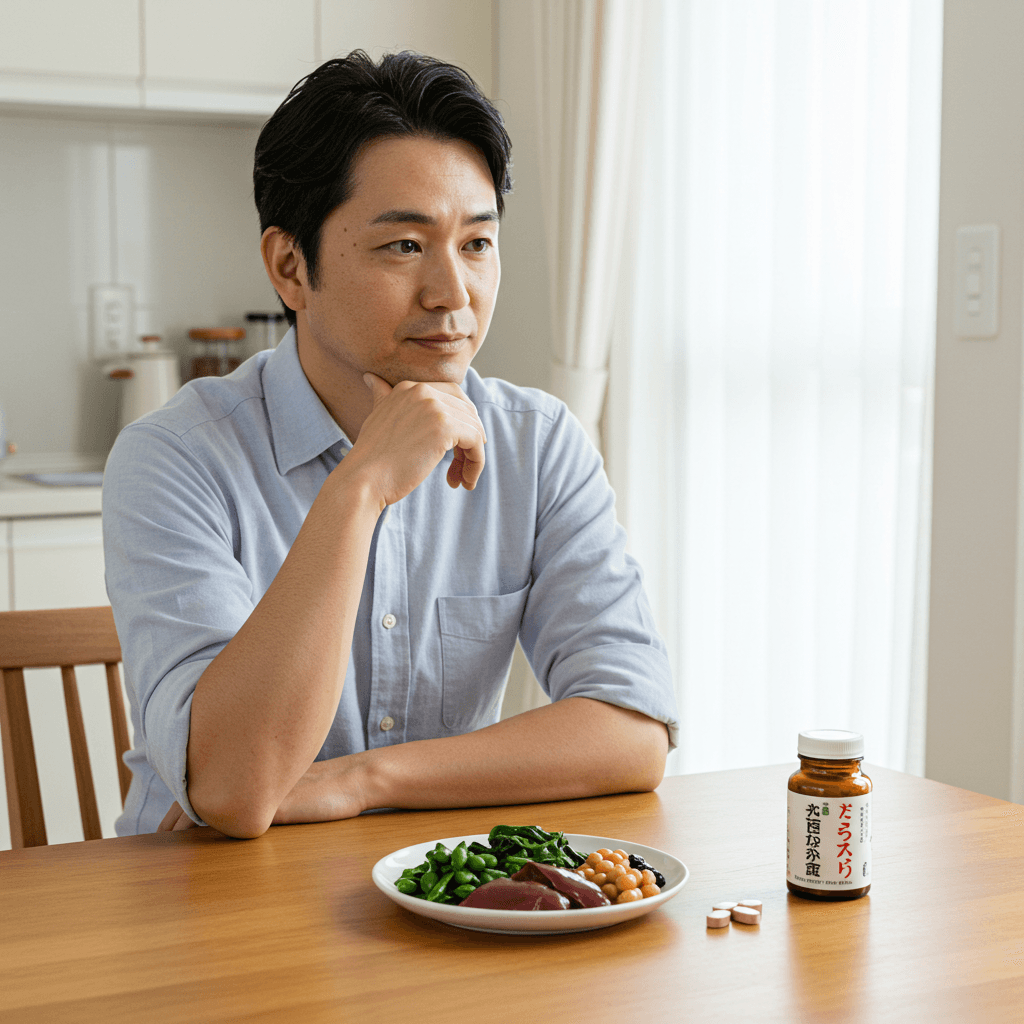

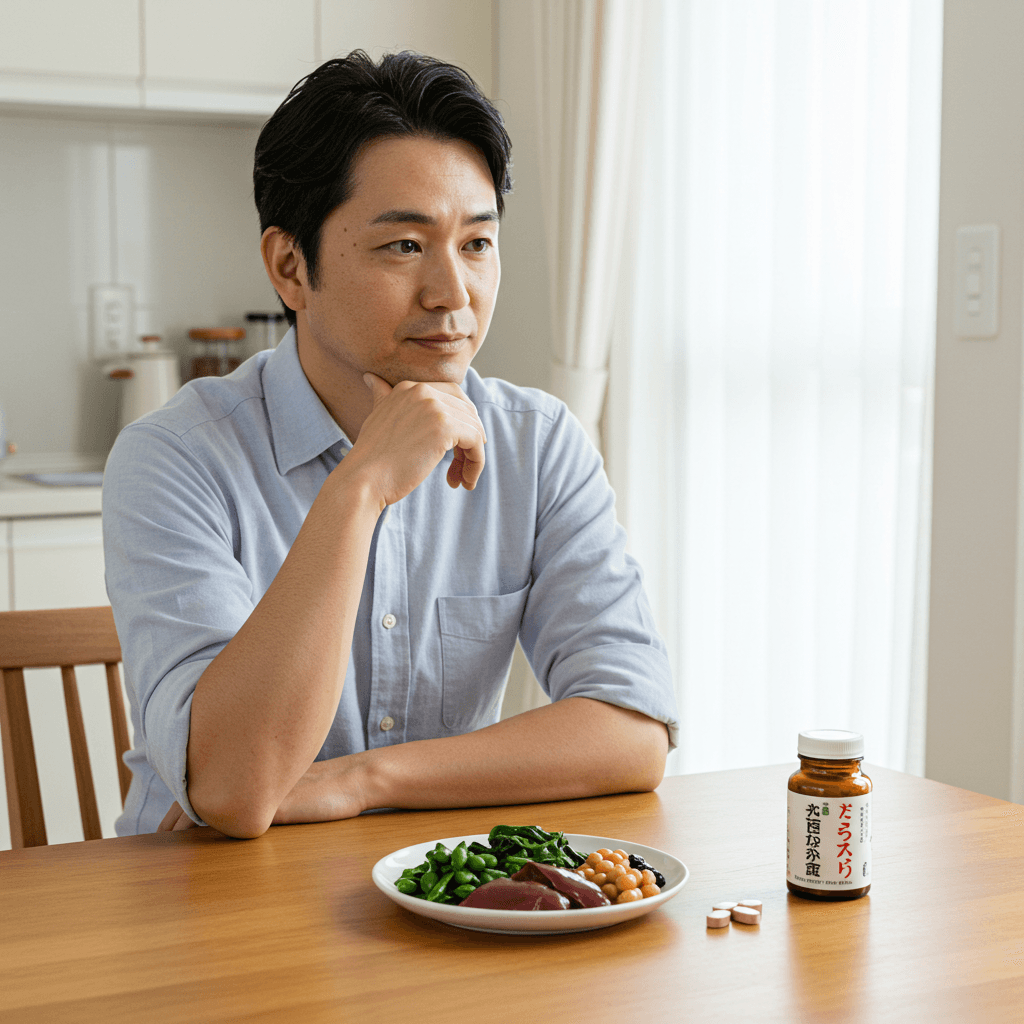

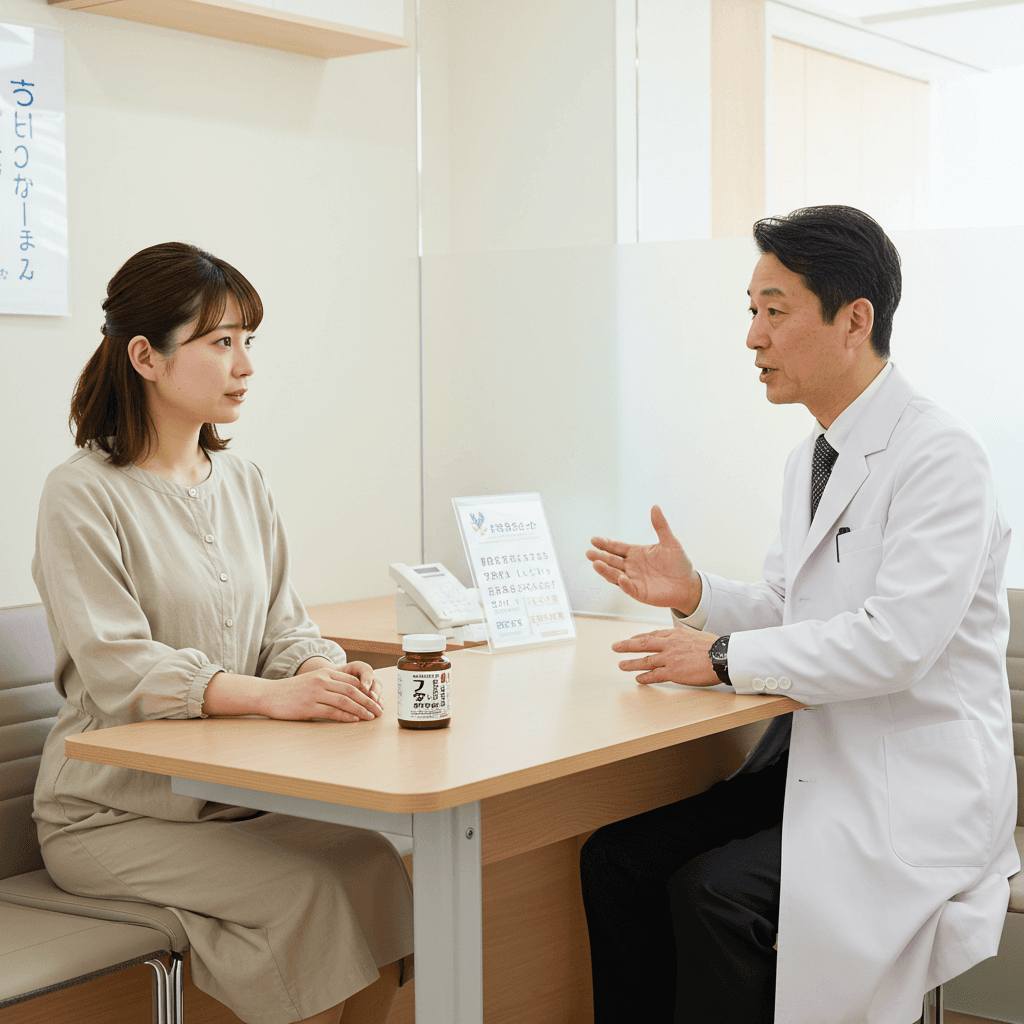

栄養補助食品の活用という選択肢

食事だけで必要量を補うのが難しいと感じる場合、サプリメントなどの栄養補助食品を利用するという選択肢もあります。

吸収効率を考慮して、鉄のかたちにも複数のタイプ(ヘム鉄、非ヘム鉄、フェリチン鉄、NDS化鉄など)があり、体質や目的に応じた使い分けが研究されています。

継続的な摂取のしやすさや成分内容も確認しながら、納得のいく方法を見つけることが大切です。

3. 鉄分の過不足に気をつけたい理由

摂りすぎによる影響

鉄分を必要以上に摂取すると、まれに「鉄過剰(鉄中毒)」と呼ばれる状態になることがあります。急性の場合には吐き気や下痢、慢性的な蓄積によっては内臓への負担も指摘されることがあります。

※参考:木村修一・古野純典『最新栄養学 第10版』

不足しがちなケースも

一方で、特に女性は月経や妊娠などによって鉄分が不足しやすい傾向があります。鉄が不足すると「鉄欠乏性貧血」などの体調変化が生じる場合もあり、疲れやすさやめまいを感じることがあるとされています。

ただし、これらは他の要因でも起こり得るため、気になる症状がある場合は専門の医療機関での相談が望ましいでしょう。

鉄分は、過不足のどちらにも注意が必要な栄養素です。日々の食事や体調に合わせて、無理なく続けられる形で補っていくことが大切です。ライフステージや体質に応じて、自分に合った方法を見つけてみてください。

本記事は一般的な健康情報の提供を目的としたものであり、特定の製品や摂取方法の効果・効能を保証するものではありません。健康や栄養に関する具体的な判断については、医師や専門家にご相談ください。

妊娠中の鉄分不足に気をつけて!体と赤ちゃんのためにできること

子どもの鉄分不足に注意!成長期に大切な鉄のはたらきと対策方法

スポーツ貧血とは?原因・症状・予防法をわかりやすく解説

鉄分を多く含む食べ物・飲み物一覧|毎日の食事で鉄を意識するポイントとは?

フェリチンとは?体内の鉄バランスに関わる「貯蔵鉄」の基礎知識

鉄分補給のタイミングと注意したい飲み合わせのポイント

鉄不足による体調変化と向き合うには?気づき方と日常でできる工夫

鉄分の摂りすぎ・不足を防ぐには? 摂取量と補い方の基本ガイド

鉄分補給と体調変化について知っておきたいこと 〜摂取時の注意点と工夫〜

鉄分の種類ってどんなものがあるの? 食事や健康習慣に役立つ基礎知識